| Auf

das Fell sind einige wesentliche

Lymphknoten in ihrer Lage aufgezeichnet |

|

| 1. |

Ohrspeicheldrüsenlymphknoten |

2. |

Kehlgangslymphknoten |

3. |

Oberflächliche

Halslymphknoten |

| 4. |

Achselhöhlenlymphknoten |

5. |

Oberflächliche

Leistenlymphknoten |

6. |

Kniekehllymphknoten |

|

| n |

| Aktiver

Bewegungsapparat - Skelettmuskulatur |

|

Die Bewegung der Gelenke erfolgt durch die

Einwirkung der Muskeln. Jeder Muskel besitzt einen Ursprungsbereich, der

oberhalb des Gelenkes liegt und einen Ansatz unterhalb des Gelenkes. Wird jetzt

der Muskel durch Einen Nervenreiz veranlasst, sich zusammenzuziehen, so verkürzt

er sich. Da zwischen Ursprung und Ansatz das Gelenk liegt, können die Knochen

bei der Verkürzung des Muskels bewegt werden. Als wesentliche Wirkungsgruppe

unterscheidet man zwischen den Muskeln nach ihrer Funktion: Beuger, Strecker und

Dreher. Die Wirkungsweise eines Muskels hängt immer von der Lage seines

Ursprungs und Ansatzes ab.

|

|

| |

| Darstellung

der oberflächlich gelegenen Muskulatur |

|

|

|

| 1. |

Oberlippenheber & Erweiterer des Nasenloches |

2. |

Jochmuskel |

3. |

Rückzieher des äußeren Augenwinkels |

| 4. |

Heber des inneren Augenwinkels |

5. |

Äußerer Kaumuskel |

6. |

Lange Auswärtszieher des Ohres |

| 7. |

Brustbein-Kopf-Muskel |

8. |

Schulter-Hals-Muskel |

9. |

Schlüsselbeinstreifen |

| 10. |

Schlüsselbein-Oberarmmuskel |

11. |

Schulter-Hals-Muskel |

12. |

Trapezmuskel |

| 13. |

Deltamuskel |

14. |

Unterer Grätenmuskel |

15. |

Dreiköpfiger Muskel |

| 16. |

Breiter Rückenmuskel |

17. |

Unterer gezahnter Muskel |

18. |

Äußerer schiefer Bauchmuskel |

| 19. |

Innerer schiefer Bauchmuskel |

20. |

Oberarmmuskel |

21. |

Tiefer Brustmuskel |

| 22. |

Oberarm-Speichenmuskel |

23. |

Äußerer Speichenmuskel |

24. |

Gemeinsamer Zehenstrecker |

| 25. |

Äußerer Ellenbogenmuskel |

26. |

Tiefer Zehenbeugenmuskel |

27. |

Äußerer Zehenstrecker |

| 28. |

Runder Einwärtsdreher |

29. |

Innerer Speichenmuskel |

30. |

Oberflächlicher Zehenbeuger |

| 31. |

Schneidermuskel |

32. |

Spanner der Schenkelfaszie |

33. |

Mittlerer Kruppenmuskel |

| 34. |

Oberflächlicher Kruppenmuskel |

35. |

Schwanz-Oberschenkelmuskel |

36. |

Zweiköpfiger Oberschenkel-Muskel |

| 37. |

Halbsehniger Muskel |

38. |

Halbhäutiger Muskel |

39. |

Wadenmuskel |

| 40. |

Langer Wadenbeinmuskel |

41. |

Langer Zehenstrecker |

42. |

Vorderer Schienbeinmuskel |

| 43. |

Tiefer Zehenbeuger |

|

|

|

|

|

|

| n |

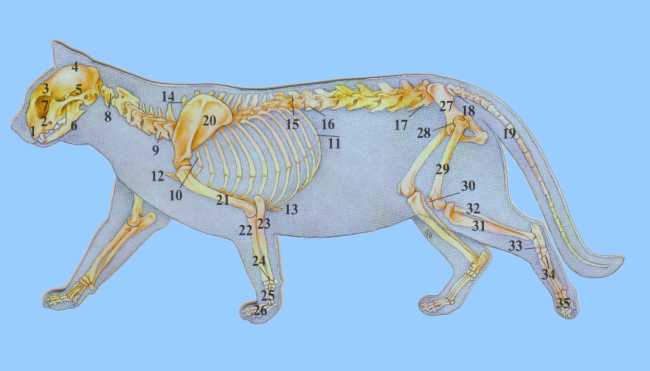

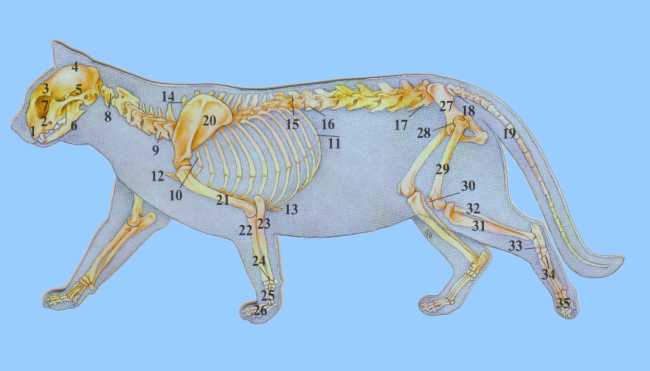

| Passiver

Bewegungsapparat - Knochen und Gelenke |

| Das tragfähige Skelettsystem gibt dem Katzenkörper

seine Stabilität und schütz gleichzeitig empfindliche Organe wie Herz und

Lunge im Brustkorb und das Gehirn im Kopf. Durch gelenkige Verbindungen der

einzelnen Knochen untereinander ist überhaupt erst eine Fortbewegung möglich.

Bei den Gelenken kann man einen Beugewinkel und einen Streckwinkel

unterscheiden. Wird das Gelenk gebeugt, so werden die freien Enden der Knochen

des Gelenkes einander genähert, wird es gestreckt, entfernen sich die

Knochenenden voneinander. Zur Ausführung der Vielzahl der Bewegungsabläufe

sind die einzelnen Gelenke sehr unterschiedlich gebaut und haben verschiedene

Bewegungsradien. |

|

| n |

| Darstellung

des Knochengerüstes/Skelett - weitere

Bilder des Katzenskeletts |

|

|

|

| 1. |

Zwischenkieferbein |

2. |

Oberkieferbein |

3. |

Stirn |

| 4. |

Hirnschädel |

5. |

Jochbogen |

6. |

Unterkiefer |

| 7. |

Augenhöhle |

8. |

Halswirbel |

9. |

6 von 7 ausgebildeten Halswirbeln |

| 10. |

2 Rippe |

11. |

13 Rippe |

12. |

Brustbeinanfang |

| 13. |

Brustbeinende |

14. |

1 Brustwirbel |

15. |

Letzter Brustwirbel |

| 16. |

1 Lendenwirbel |

17. |

7 Lendenwirbel |

18. |

Kreuzbein |

| 19. |

Schwanzwirbel |

20. |

Schulterblatt |

21. |

Oberarm |

| 22. |

Speiche |

23. |

Elle (22. & 23. = Unterarm) |

24. |

Vorderfußwurzel |

| 25. |

Vordermittelfuß |

26. |

Vorderzehen |

27. |

Becken |

| 28. |

Hüftgelenk |

29. |

Oberschenkel |

30. |

Kniescheibe |

| 31. |

Schienbein |

32. |

Wadenbein (31.&32. = Unterschenkel) |

33. |

Hinterfußwurzel |

| 34. |

Hintermittelfuß |

35. |

Hinterzehen |

|

|

|

|

| n |

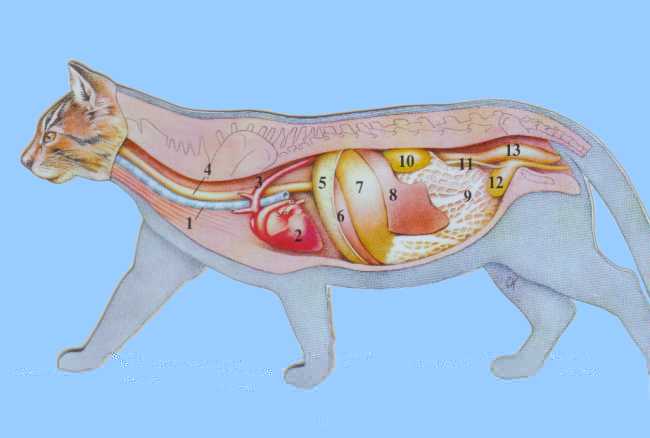

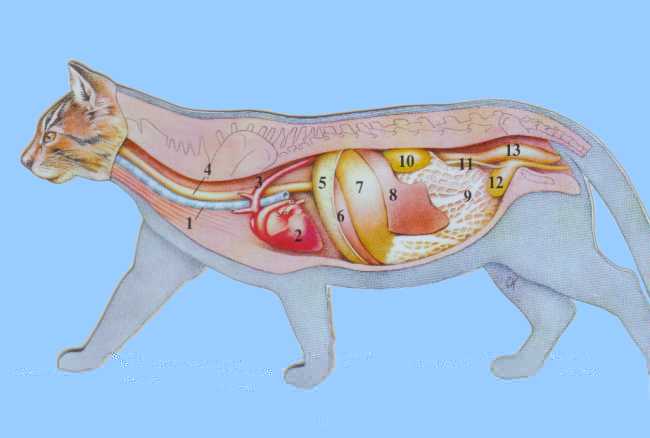

| Verdauungsorgane |

| Im Bereich der Maulhöhle befinden sich die kräftig

ausgebildeten Zähne, von denen die Hakenzähne oder Fangzähne auffallen.

Besondere Bedeutung für die Nahrungsaufnahme haben im Oberkiefer der P4 und im

Unterkiefer der M1 als Reißzähne, mit denen die Katze die Nahrung abreißt.

Diese Nahrung wird in der Maulhöhle eingespeichelt (Speicheldrüsen) und dann

durch die Speiseröhre in den Magen transportiert, wo die Verdauung fortgesetzt

wird. Die Nahrung wird im Dünndarm mit den Abschnitten: Zwölffingerdarm(12),

Leerdarm und Hüftdarm weiter aufgespaltet, wobei Verdauungssäfte aus der

Leber(10) und der Bauchspeicheldrüse helfen. Im Dickdarm mit den Abschnitten:

Blinddarm, Grimmdarm und Enddarm(13) wird die Verdauung beendet und die nicht

verdauten Reste zum Kot eingedickt. |

|

| n |

| Kopfspeicheldrüsen

und Übersicht der Körperhöhlenorgane |

|

| 1. |

Ohrspeicheldrüse |

2. |

Unterkieferdrüse |

3. |

Unterzungendrüse |

| 4. |

Oberkieferbackendrüse |

5. |

Vorderer Lungenlappen |

6. |

Mittlerer Lungenlappen |

| 7. |

Hinterer Lungenlappen |

8. |

Herz |

9. |

Zwerchfell |

| 10. |

Rechte Leberhälfte |

11. |

Magen |

12. |

Zwölffingerdarm |

| 13. |

Enddarm |

14. |

Netz |

15. |

Niere |

| 16. |

Harnleiter |

17. |

Harnblase |

|

|

|

|

| n |

| Herz

und Kreislauf |

| Das Herz ist die Pumpe des Körpers, die für den

Bluttransport sorgt. Über die Venen gelangt das sauerstoffarme, verbrauchte

Blut zur rechten Herzhälfte und wird von hier zur Lunge gepumpt. Die Lunge

versorgt das Blut mit Sauerstoff, der für alle Vorgänge im Körper von

Bedeutung ist. Von der Lunge gelangt das Blut zurück ins Herz, in dessen linke

Hälfte und wird jetzt durch das Herz in die Hauptschlagader(3) gepumpt, von wo

aus es sich über die Arterien und Kapillaren im Körper verteilt und über die

Venen zur rechten Herzhälfte zurückfließt. |

|

| n |

| Übersicht

der Körperhöhlenorgane unter

besonderer Berücksichtigung der Lage

des Herzens |

|

|

| 1. |

Luftröhre |

2. |

Herz |

3. |

Hauptschlagader |

| 4. |

Speiseröhre |

5. |

Zwergfell |

6. |

Leber |

| 7. |

Magen |

8. |

Milz |

9. |

Netz |

| 10. |

Niere |

11. |

Harnleiter |

12. |

Harnblase |

| 13. |

Enddarm |

|

|

|

|

|

|

| n |

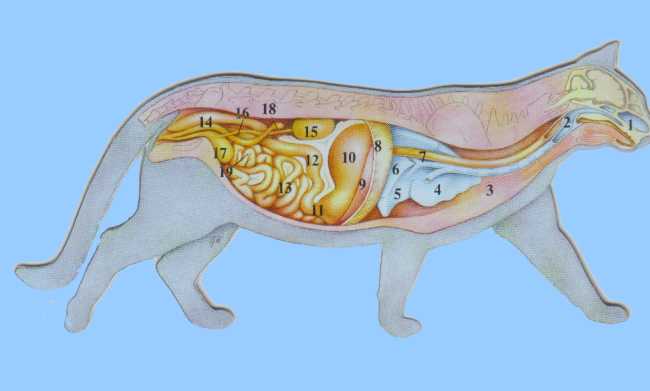

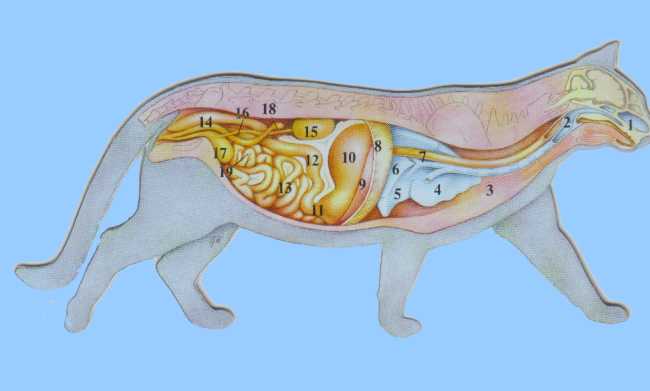

| Luftwege |

| Die Atemluft gelangt durch die Nase in die Lunge.

In der Nase wird die Luft angewärmt und angefeuchtet. Diese Anfeuchtung ist für

die Sättigung der Luft in der Nase mit Wasserdampf und das Verdunsten der

Produkte der Drüsen in der Nase von Bedeutung. Hierdurch wird das Riechen

wesentlich unterstützt. Die so präparierte Luft gelangt durch den Kehlkopf und

Kreuzung des Verdauungsweges in die Luftröhre und von hier in die Bronchien.

Diese verzweigen sich vielfach in den Lungen bis zu feinsten Bläschen, durch

deren Wand hindurch der Austausch des mit der Luft eingeströmten Sauerstoffes

und des aus dem Blut stammenden Kohlendioxids erfolgt. Dieses Gas wird bei der

Ausatmung in die Umwelt abgegeben. Die Luft kann auch über die Maulhöhle

aufgenommen werden, was aber nur bei starker Belastung erfolgt. |

|

| n |

| Körperhöhlenorgane

unter besonderer Berücksichtigung der

Atemwege |

|

|

| 1. |

Nasenhöhle |

2. |

Atmungsrachen |

3. |

Luftröhre |

| 4. |

Vorderer Lungenlappen |

5. |

Mittlerer Lungenlappen |

6. |

Hinterer Lungenlappen |

| 7. |

Speiseröhre |

8. |

Zwergfell |

9. |

Leber |

| 10. |

Magen |

11. |

Magenausgang |

12. |

Zwölffingerdarm |

| 13. |

Dünndarm |

14. |

Enddarm |

15. |

Niere |

| 16. |

Harnleiter |

17. |

Harnblase |

18. |

Eierstock |

| 19. |

Gebärmutter |

|

|

|

|

|

|

| n |

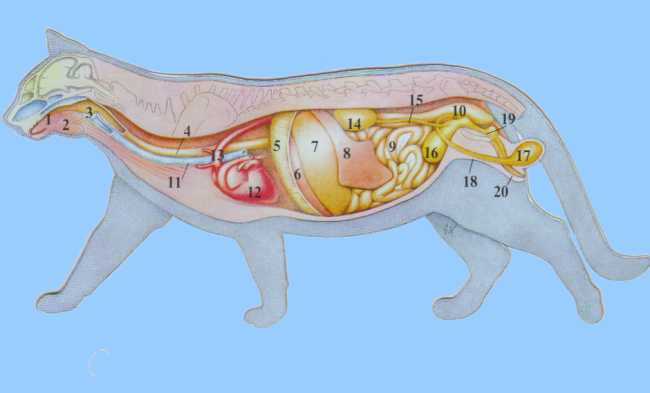

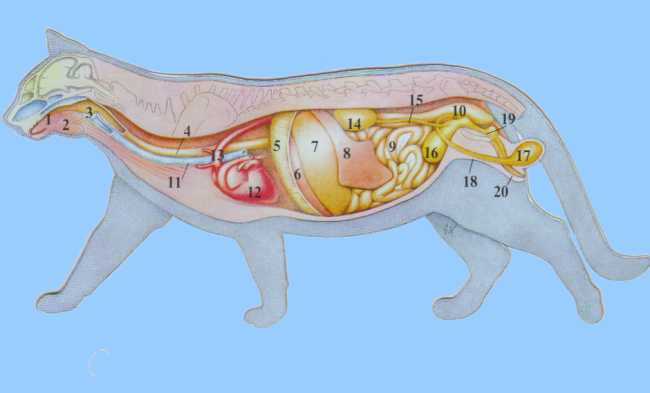

| Männliche

Geschlechtsorgane |

| Man unterscheidet hier: die zwei Keimdrüsen-Hoden(17),

die die Samenzellen bilden-, die zwei Nebenhoden(17), die die Samenzellen

speichern, die zwei Samenleiter(18), durch die die Samenzellen transportiert

werden, und die Vorsteherdrüse(19), die zu dem Samen noch bestimmte Sekrete

dazugibt. Durch die Harnröhre, in die die Samenleiter münden, wird der Samen

beim Deckakt in die Gebärmutter abgegeben. Das Glied des Katers(20) ist nach

hinten gerichtet. |

|

| n |

| Körperhöhlenorgane

unter besonderer Berücksichtigung

der männlichen Geschlechtsorgane |

|

|

| 1. |

Maulhöhle |

2. |

Zunge |

3. |

Schlingrachen |

| 4. |

Speiseröhre |

5. |

Zwerchfell |

6. |

Leber |

| 7. |

Magen |

8. |

Milz |

9. |

Dünndarm |

| 10. |

Enddarm |

11. |

Luftröhre |

12. |

Herz |

| 13. |

Hauptschlagader |

14. |

Niere |

15. |

Harnleiter |

| 16. |

Harnblase |

17. |

Hoden und Nebenhoden |

18. |

Samenleiter |

| 19. |

Vorsteherdrüse |

20. |

Glied |

|

|

|

|

| n |

| Weibliche

Geschlechtsorgane |

| Diese gliedern sich von vorn nach hinten in zwei

Eierstöcke(14), zwei Eileiter, die Gebärmutter(15) mit ihren beiden Hörnern

und dem kurzen Körper, den Gebärmuttermund sowie die Scheide(17) und den

Scheidenvorhof. Beim Deckakt liegt das Glied in der Scheide und der Samen wird

in die Gebärmutter abgegeben. Am Eierstock sind zu dieser Zeit Eizellen frei

geworden, die in den Eileiter fallen. Hier treffen sie auf die aktiv vorwärts

wandernden Samenfäden und es kommt zur Befruchtung. Die befruchteten Eizellen

gelangen in die Gebärmutter, wo sie sich festsetzen und zu geburtsreifen Katzen

entwickeln. |

|

| n |

| Körperhöhlenorgane

unter besonderer Berücksichtigung der

weiblichen Geschlechtsorgane |

|

|

| 1. |

Herz |

2. |

Hintere Hohlvene |

3. |

Vordere

Hohlvene |

| 4. |

Unpaare Vene |

5. |

Hauptschlagader |

6. |

Zwerchfell |

| 7. |

Leber |

8. |

Magen eröffnet |

9. |

Zwölffingerdarm |

| 10. |

Dünndarm |

11. |

Niere |

12. |

Harnleiter |

| 13. |

Harnblase |

14. |

Eierstock |

15. |

Gebärmutter z.T. eröffnet |

| 16. |

Frucht in der Gebärmutter |

17. |

Scheide |

|

|

|

|

| n |

| Näheres

zu den oben aufgeführten Daten und

Abbildungen |

| Die Anatomie ist die Lehre von Lage, Gestalt und Bau

der Teile eines Lebewesens sowie ihrer räumlichen Anordnung. Am Beispiel der

Europäischen Kurzhaarkatze ( Hauskatze ) werden die wichtigsten anatomischen

Fakten aufgezeigt. Die oben aufgeführten Daten, die in Zusammenarbeit mit

Professor Dr. H. Wissdorf, Anatomisches Institut der Tierärztlichen Hochschule

Hannover und dem Grafiker G.Kapitzke, Isernhagen, entstanden sind, vermitteln

einen Einblick in den Bau des Katzenkörpers. Sehr detailliert zeigen sie das

Skelett, die Muskeln, die einzelnen Abschnitte der Verdauungsorgane, das Herz-

und Kreislaufsystem sowie die männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane.

|

| Quelle: EFFEM-FORSCHUNG FÜR HEIMTIERNAHRUNG www.effem.de

Verfasser: Prof. Dr. H. Wissdorf Grafik: G. Kapitzke

|

|